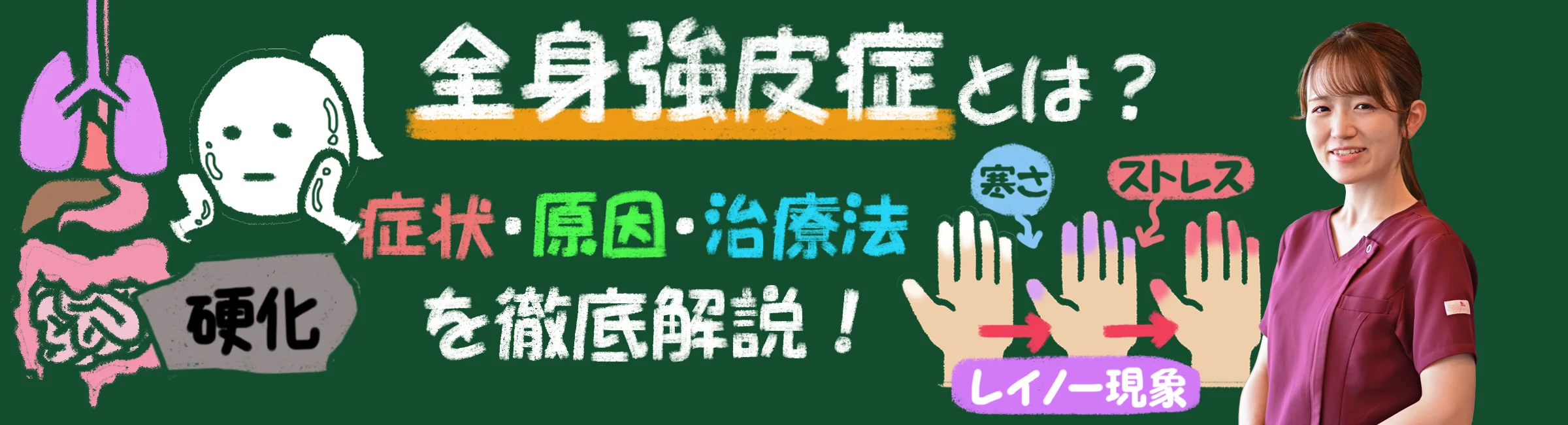

全身強皮症は、自己免疫疾患の一種で、リウマチの仲間として知られています。この病気は、皮膚や内臓の硬化を引き起こし、患者の日常生活にさまざまな影響を与えることがあります。全身強皮症に苦しむ方々にとって、症状や治療法を理解することは非常に重要です。この記事では、全身強皮症の基礎知識から、その症状、原因、そして最新の治療法に至るまで、徹底的に解説します。これにより、患者やその家族が適切な理解と対応策を持ち、不安を軽減できることを目指しています。全身強皮症について知識を深め、あなた自身または大切な人を支えるための一歩を踏み出しましょう。

全身強皮症の基本情報

全身強皮症(ぜんしんきょうひしょう)は、自己免疫疾患の一つであり、結合組織に影響を及ぼします。この病気は、皮膚や内臓の硬化を引き起こし、日常生活にさまざまな困難をもたらすことがあります。全身強皮症は、全身性硬化症とも呼ばれ、全身に広がる性質を持つため、早期の診断と適切な治療が重要です。

患者の免疫システムが誤って自分の体の組織を攻撃することで、炎症や硬化が生じます。この異常な免疫反応は、具体的にはコラーゲンの過剰生成を引き起こし、皮膚やその他の臓器に硬化をもたらします。全身強皮症は、皮膚の硬化だけでなく、心臓、肺、腎臓、消化器系などの内臓にも影響を及ぼすことがあり、そのため、全身強皮症は多臓器疾患としても認識されています。

全身強皮症の患者数は比較的少なく、まれな疾患とされていますが、発症率は女性に多く、特に中年期に発症するケースが多いです。しかし、若年層や高齢者にも発症する可能性があり、全ての年齢層で注意が必要です。また、遺伝的要因や環境要因が複雑に影響して発症するため、完全な予防は難しいとされています。

全身強皮症の主な症状

全身強皮症の症状は、個人によって異なり、初期症状は比較的軽度であることが多いですが、時間が経つにつれて重症化することがあります。最も一般的な症状の一つは、皮膚の硬化です。皮膚が硬くなり、弾力性を失い、しわが寄りにくくなります。特に、手指や顔、腕などに強く現れ、日常生活において動かしにくくなることがあります。

また、レイノー現象と呼ばれる症状もよく見られます。これは、寒冷やストレスによって血管が収縮し、手や足の指先が白くなったり青紫色になったりする現象です。血流の回復とともに赤くなり、痛みを伴うこともあります。この現象は、全身強皮症の初期症状として現れることが多いです。

内臓への影響としては、消化器系の障害が挙げられます。食道の硬化によって飲み込みが難しくなったり、胃腸の運動が低下して腹痛や下痢、便秘などの症状が現れることがあります。また、肺の硬化は呼吸困難や息切れを引き起こし、心臓の障害は不整脈や心不全の原因になることがあります。さらに、腎臓の障害によって高血圧や腎不全を引き起こすこともあります。

全身強皮症の原因とリスク要因

全身強皮症の正確な原因はまだ完全には解明されていませんが、遺伝的要因と環境要因が関与していると考えられています。遺伝的要因としては、特定の遺伝子変異が全身強皮症の発症リスクを高めることが示唆されています。家族に全身強皮症や他の自己免疫疾患を持つ人がいる場合、その家族の他のメンバーも発症リスクが高まる可能性があります。

環境要因としては、特定の化学物質やウイルス感染が発症に関与しているとされています。例えば、シリカや有機溶剤に長期間曝露されることがリスクを高めるとされています。また、ウイルス感染が免疫システムに影響を与え、全身強皮症を誘発する可能性もあります。しかし、これらの要因だけでなく、複数の要因が絡み合って発症するため、単一の原因で説明することは困難です。

さらに、性別や年齢もリスク要因となります。全身強皮症は女性に多く見られ、特に30代から50代の女性に発症するケースが多いです。ホルモンの変動や免疫システムの違いが関与していると考えられていますが、詳細なメカニズムはまだ明らかになっていません。また、ストレスや喫煙などの生活習慣も全身強皮症の発症リスクを高める可能性があるため、健康的な生活習慣を心がけることが重要です。

全身強皮症の診断方法

全身強皮症の診断は、主に臨床症状と検査結果に基づいて行われます。最初に、医師は患者の病歴や症状を詳しく聴取し、全身の視診と触診を行います。皮膚の硬化やレイノー現象、関節の痛みなどの症状が確認される場合、全身強皮症が疑われます。

次に、血液検査が行われます。全身強皮症の患者の多くは、抗核抗体(ANA)や抗トポイソメラーゼI抗体(Scl-70)などの自己抗体が陽性となることが多いです。これらの抗体は、免疫システムが自己の組織を攻撃していることを示し、全身強皮症の診断に役立ちます。また、血液中の炎症マーカーや肝機能、腎機能の状態を確認するための検査も行われます。

さらに、画像診断も重要です。胸部X線や高分解能CTスキャンを用いて、肺の状態や心臓の大きさ、その他の臓器の硬化の程度を評価します。内視鏡検査によって食道や胃腸の状態を確認することもあります。これらの検査結果を総合的に判断し、全身強皮症の診断が確定されます。早期診断が重要であり、症状が現れた場合は速やかに医療機関を受診することが推奨されます。

全身強皮症の治療法

全身強皮症の治療は、症状の進行を遅らせ、生活の質を向上させることを目的としています。治療法は、患者の症状や病状の進行具合に応じて個別に決定されます。まず、免疫抑制剤が使用されることが多いです。これらの薬物は、免疫システムの過剰な反応を抑制し、炎症や硬化を軽減する効果があります。

また、抗線維化薬も重要な治療薬の一つです。これらの薬物は、コラーゲンの過剰生成を抑え、皮膚や内臓の硬化を防ぐ役割を果たします。さらに、血行を改善する薬物や、消化器系の症状を緩和する薬物も使用されます。例えば、レイノー現象に対しては、血管を拡張させる薬物が処方されることがあります。

リハビリテーションも治療の一環として重要です。物理療法や作業療法を通じて、関節の柔軟性を保ち、筋力を維持することができます。これにより、日常生活での動作がスムーズになり、生活の質が向上します。また、栄養療法や心理的サポートも重要であり、患者の全体的な健康を支えるために多角的なアプローチが求められます。

全身強皮症と生活習慣

全身強皮症の患者は、日常生活においてさまざまな工夫や注意が必要です。まず、レイノー現象を防ぐために、寒冷環境を避けることが重要です。手袋や暖かい衣服を着用し、体温を保つように心がけましょう。また、ストレスも症状の悪化を引き起こす可能性があるため、リラクゼーション法やストレス管理の技術を学ぶことが有効です。

食事も健康維持に重要です。バランスの取れた食事を心がけ、特に抗酸化物質を多く含む食品を摂取することが推奨されます。これにより、体内の炎症を抑え、免疫システムのバランスを保つことができます。飲酒や喫煙は避けるべきであり、健康的な生活習慣を維持することが重要です。

さらに、日常生活での活動を調整することも必要です。無理をせず、自分の体調に合わせたペースで活動を行うことが大切です。適度な運動は筋力や関節の柔軟性を保つために有益ですが、過度な運動は逆効果となることがあります。医師や理学療法士と相談し、適切な運動プランを立てることが望ましいです。

全身強皮症の合併症

全身強皮症は、さまざまな合併症を引き起こす可能性があります。まず、肺の合併症が挙げられます。肺繊維症や肺高血圧症は、呼吸困難や息切れを引き起こし、重症化すると生命を脅かすことがあります。定期的な肺機能検査や画像診断を行い、早期に対処することが重要です。

心臓の合併症も見逃せません。心臓の硬化や不整脈、心不全などが発生する可能性があります。これらの症状は、全身強皮症の進行に伴って現れることが多く、早期の診断と治療が求められます。また、腎臓の合併症として、腎クリーゼと呼ばれる急性腎不全が発生することがあります。これにより高血圧や急激な腎機能の低下が起こり、緊急の治療が必要となります。

消化器系の合併症も一般的です。食道の硬化によって飲み込みが難しくなったり、胃腸の運動が低下して腹痛や下痢、便秘などの症状が現れることがあります。また、口腔内の乾燥や歯肉の炎症も見られることがあります。これらの症状を管理するために、定期的な内視鏡検査や栄養療法が推奨されます。

全身強皮症の患者の声

全身強皮症の患者は、日常生活においてさまざまな挑戦を乗り越えています。彼らの声を聞くことで、病気との向き合い方や実際の生活の工夫について理解を深めることができます。例えば、ある患者は「最初は皮膚の硬化に気づかず、単なる乾燥肌だと思っていました。しかし、症状が進行するにつれて、手指が動かしにくくなり、日常の作業が困難になりました」と語ります。

また、別の患者は「レイノー現象がひどく、冬になると外出が怖くなります。しかし、医師の指導のもとで適切な薬を使用し、寒冷環境を避ける工夫をすることで、少しずつ症状を管理できるようになりました」と述べています。こうした実体験を通じて、全身強皮症の影響とその対策について具体的なイメージを持つことができます。

さらに、患者同士のサポートグループやオンラインコミュニティも重要な役割を果たしています。共有された情報や経験は、新たに診断された患者にとって貴重なリソースとなります。「同じ病気を持つ人たちとの交流は、大きな励みになります。自分だけではないと感じることで、前向きに生きる力が湧いてきます」と語る患者もいます。こうしたコミュニティの存在は、心の支えとなるだけでなく、実際的なアドバイスを得る場としても価値があります。

全身強皮症に関する最新の研究

全身強皮症に関する研究は、日々進展しており、新たな治療法や診断技術の開発が進められています。例えば、近年の研究では、特定の自己抗体の役割や免疫システムの異常が詳細に解明されつつあります。これにより、より効果的な治療薬の開発が期待されています。

また、幹細胞療法や遺伝子治療などの先端医療技術も注目されています。幹細胞療法は、損傷した組織を修復し、免疫システムのバランスを回復させる可能性があります。遺伝子治療は、特定の遺伝子変異を修正することで、全身強皮症の根本的な治療を目指すものです。これらの技術はまだ研究段階にありますが、将来的には全身強皮症の治療に革命をもたらす可能性があります。

さらに、患者の生活の質を向上させるための研究も進められています。例えば、リハビリテーションや心理的サポートの効果を検証する研究が行われており、これに基づいた新しい治療プログラムが開発されています。こうした研究は、患者の全体的な健康を支えるために重要であり、医療現場での実践に役立てられています。

まとめと今後の展望

全身強皮症は、自己免疫疾患の一つであり、皮膚や内臓の硬化を引き起こします。この病気は、患者の日常生活に多大な影響を与えるため、早期の診断と適切な治療が重要です。この記事では、全身強皮症の基本情報から症状、原因、診断方法、治療法、生活習慣、合併症、患者の声、最新の研究までを詳しく解説しました。

全身強皮症の治療は、症状の進行を遅らせ、生活の質を向上させることを目的としています。免疫抑制剤や抗線維化薬、リハビリテーション、栄養療法、心理的サポートなど、多角的なアプローチが求められます。また、日常生活においても寒冷環境を避ける、バランスの取れた食事を心がけるなどの工夫が重要です。

今後の展望としては、全身強皮症に関する研究がさらに進展し、新たな治療法や診断技術が開発されることが期待されます。幹細胞療法や遺伝子治療などの先端医療技術は、全身強皮症の根本的な治療を目指すものであり、将来的には患者の生活を大きく変える可能性があります。患者やその家族が適切な理解と対応策を持ち、不安を軽減できるよう、引き続き情報提供とサポートが求められます。

当院までのルートを詳しく見る

関東方面からお越しの場合

バスで

電車で

バスで

電車で

バスで

電車で

バスで

電車で

北陸・東海方面からお越しの場合

バスで

電車で

バスで

電車で

バスで

電車で

バスで

電車で